行ってみたいけどまだ行ったことのない場所。岐阜県セラミックス研究所に、今回はお勉強に行って参りました。多治見駅からのアクセスも良く、バスに乗ってTYKパークで降りたら、バスの進行方向に向かって徒歩2~3分ほど。まるで学校のような建物です。

目次

セラミック研究所ではどんな人が来て、何をしているの?

まずは強度検査のセクションへ

セラミックの強度検査などをなさっているというこちらの研究所。少しずつ力を加えて折れたものを強度として測定しています。MPa(メガパスカル)という値が使われます。一般的な磁器は70~120MPaで、強化磁器は150MPa以上といわれています。中には230MPa以上となるものもあります。

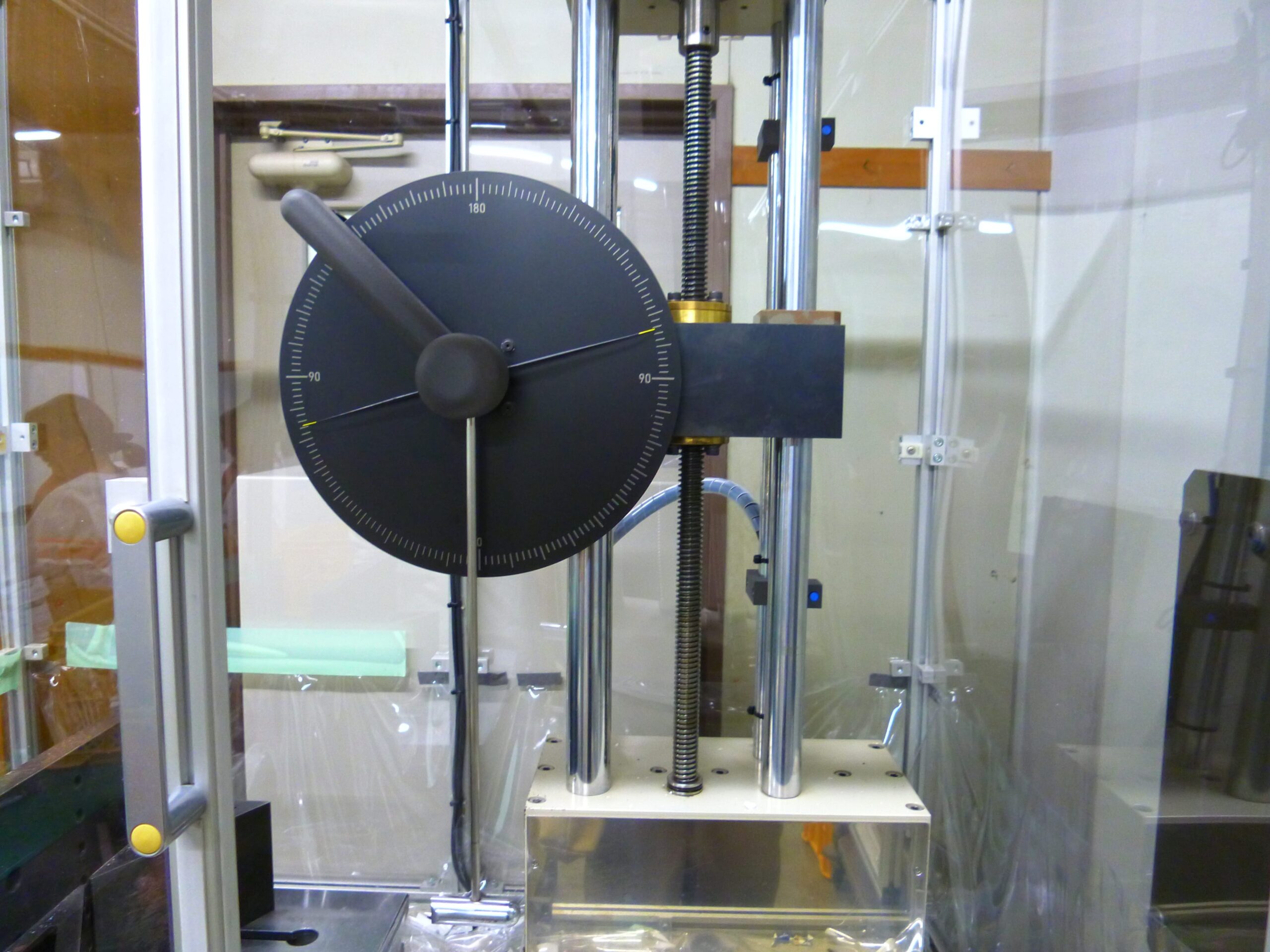

<衝撃測定検査>

食器などは、落とした時などの衝撃で割れることがあります。この装置は、振り子式ハンマーにより試験片に衝撃を与えて破壊した時のエネルギーを測定します。

<開放試験機器>

試験に使ういくつかの装置に関しては、依頼者が装置を操作することが可能です。(※すべてではありません。また、有料で事前に申請書の提出が必要です)

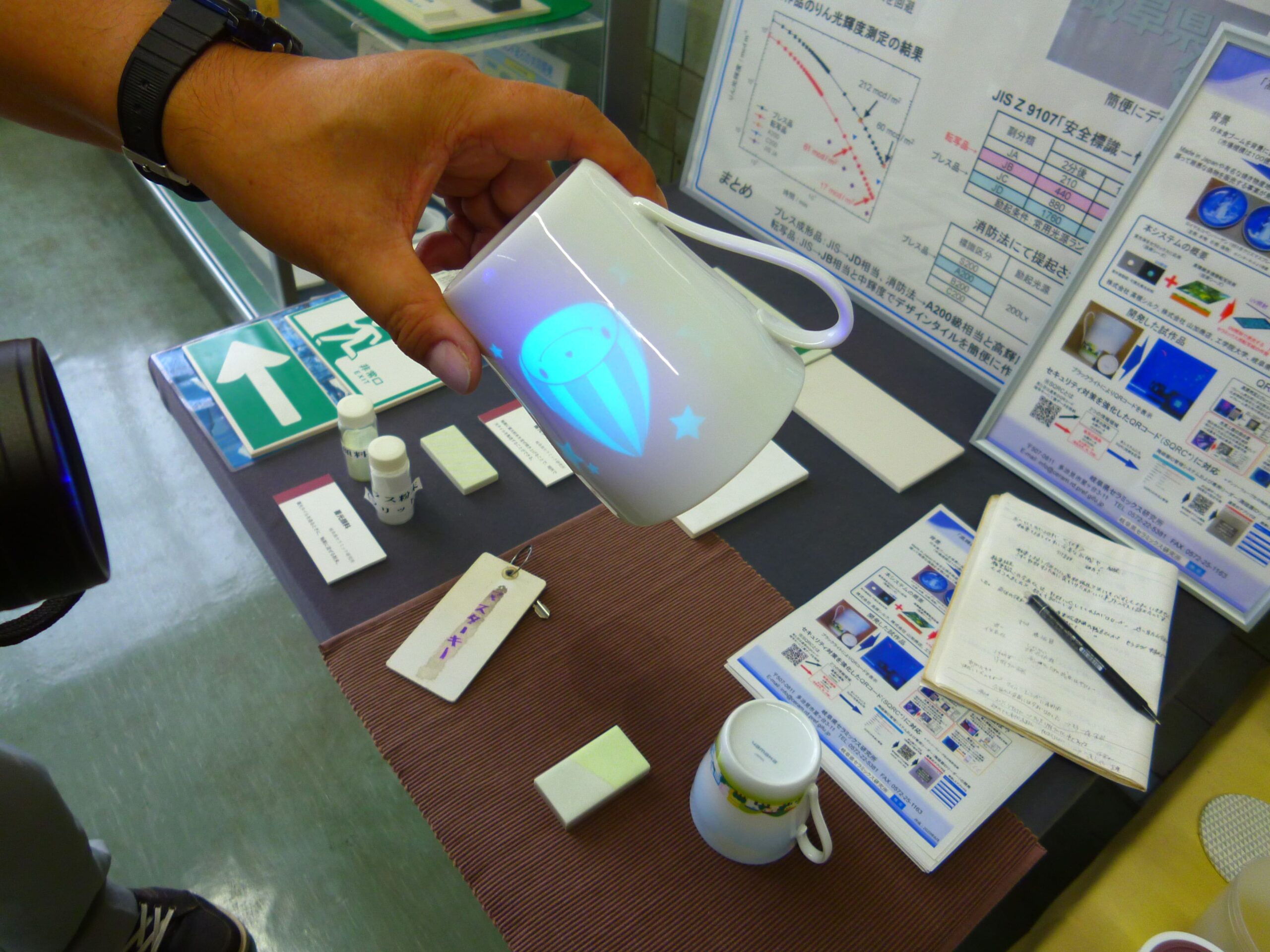

面白実験

蛍光の顔料を入れて紫外線を当てると光る加工がなされています。

ビフォー画像

アフター画像

ひっそりとすごい技術が

研究員さんに館内を案内していただく内に、ショーケースにある展示品について説明を受けました。こちらは精炻器(せいせっき)と呼ばれるもの。

素焼きしてから加飾をし、釉薬それから本焼成という流れが通常の流れですが、こちらは加飾してから素焼きを行い、施釉から本焼成で作ったもの。難しい技術が必要で一度は途絶えたものをまた復活させたとのこと。炻器(せっき)がこんな字で書かれているのだと初めて知りました。こちらに展示されてる炻器は焼き物感が強い風合いで、とにかく渋い。

新しい取り組み

以前は、工場内で割れた食器や焼成して不具合のあった食器は、タイルやレンガなどに再利用というのが大まかなリサイクルの流れでした。食器から食器へと再利用の取り組みを、かなり前から精力的に行われています。最初は20パーセントリサイクル食器。そして50パーセントリサイクル食器とリサイクル比率を上げました。

リサイクル比率が上がると砂の比率が上がるため加工しにくい。粘土のようにはならないという難しさもあります。最近ではSDGsなどという言葉が生まれて注目されがちですが、もっともっと前から地道にやられていたのですよ。

リサイクル比率が上がると砂の比率が上がるため加工しにくい。粘土のようにはならないという難しさもあります。最近ではSDGsなどという言葉が生まれて注目されがちですが、もっともっと前から地道にやられていたのですよ。

現在もGL21というプロジェクトで法人化して取り組まれている試みなのだとか。研究所は支援する側に回っているとおっしゃっていました。

今後の課題

大量生産を行うため、機械化が進み分業化すると他の事が見えにくくなる。技術をデータ化できないかという技術継承も課題の1つ。ただデータ化をすると、今度は技術漏洩しないように守るという新たな問題も生じてくるので、大変だなと思いました。

どうやったら研究員になれるの?

説明して下さった研究員さんに聞いてみたところ、岐阜県の職員さんで研究職試験を受けてなられたそう。こちらの研究所は、主に化学や物理セラミックなどの理系の知識が必要な分野になります。

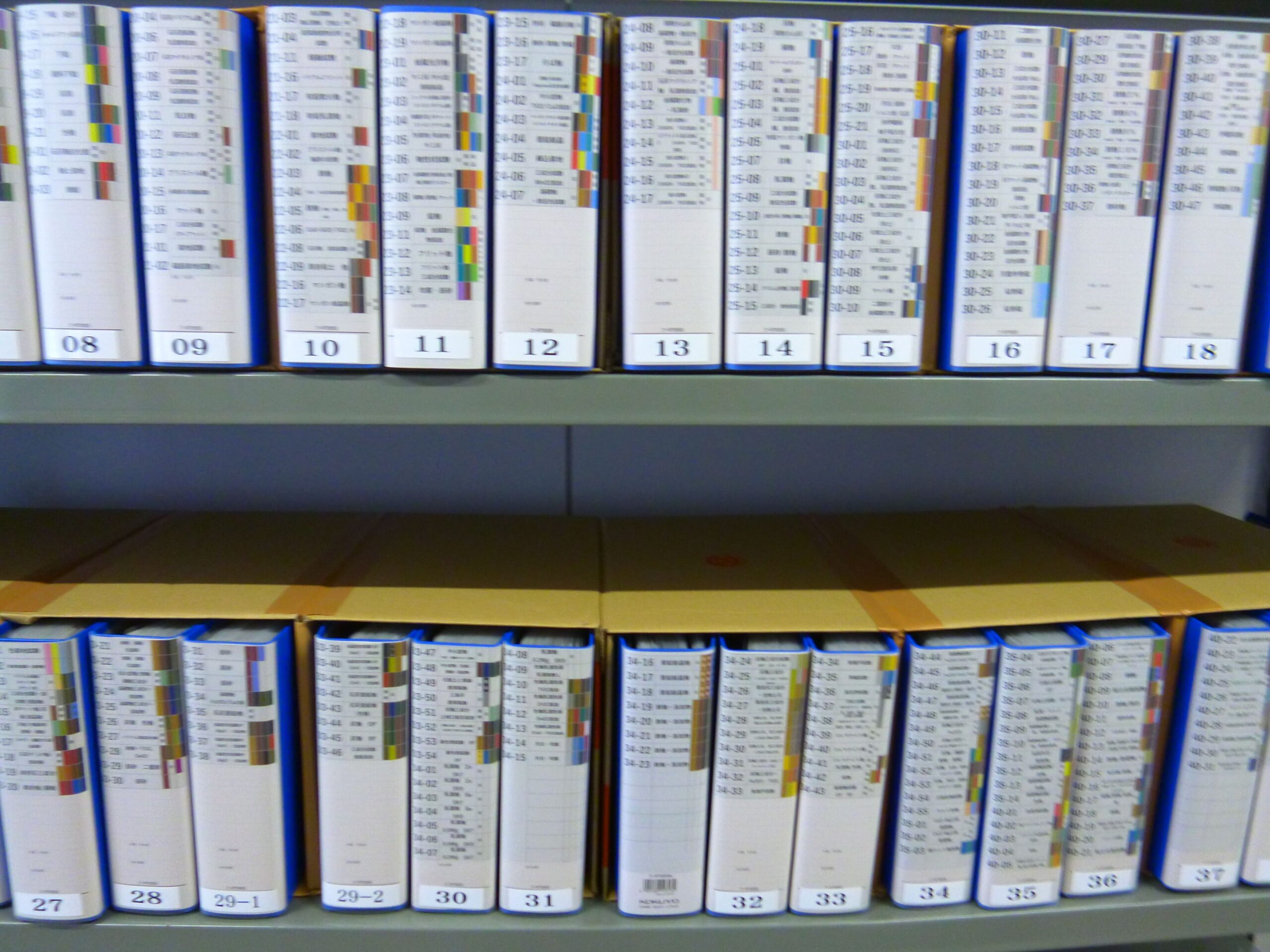

続いて釉薬カラーライブラリーへ

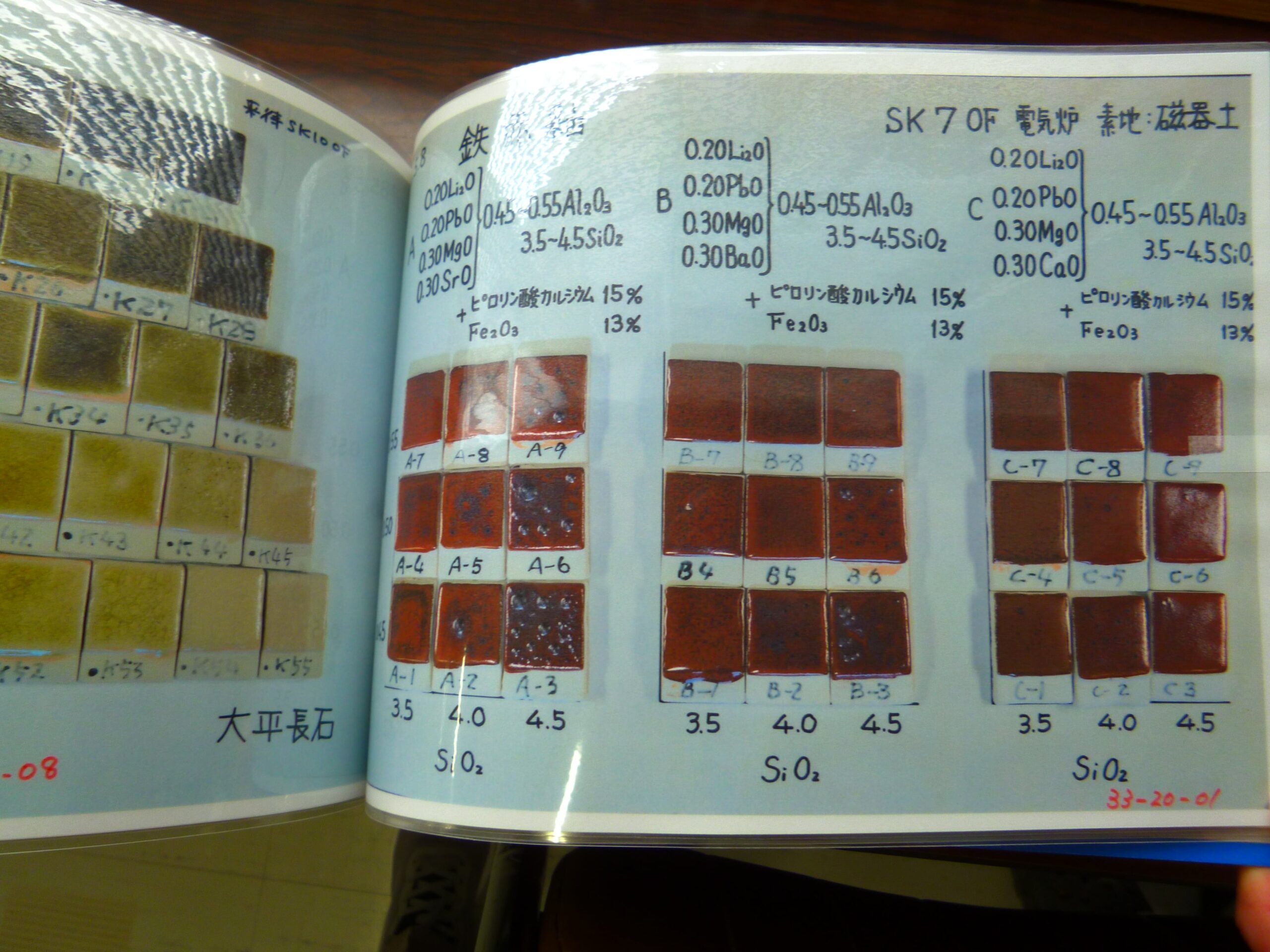

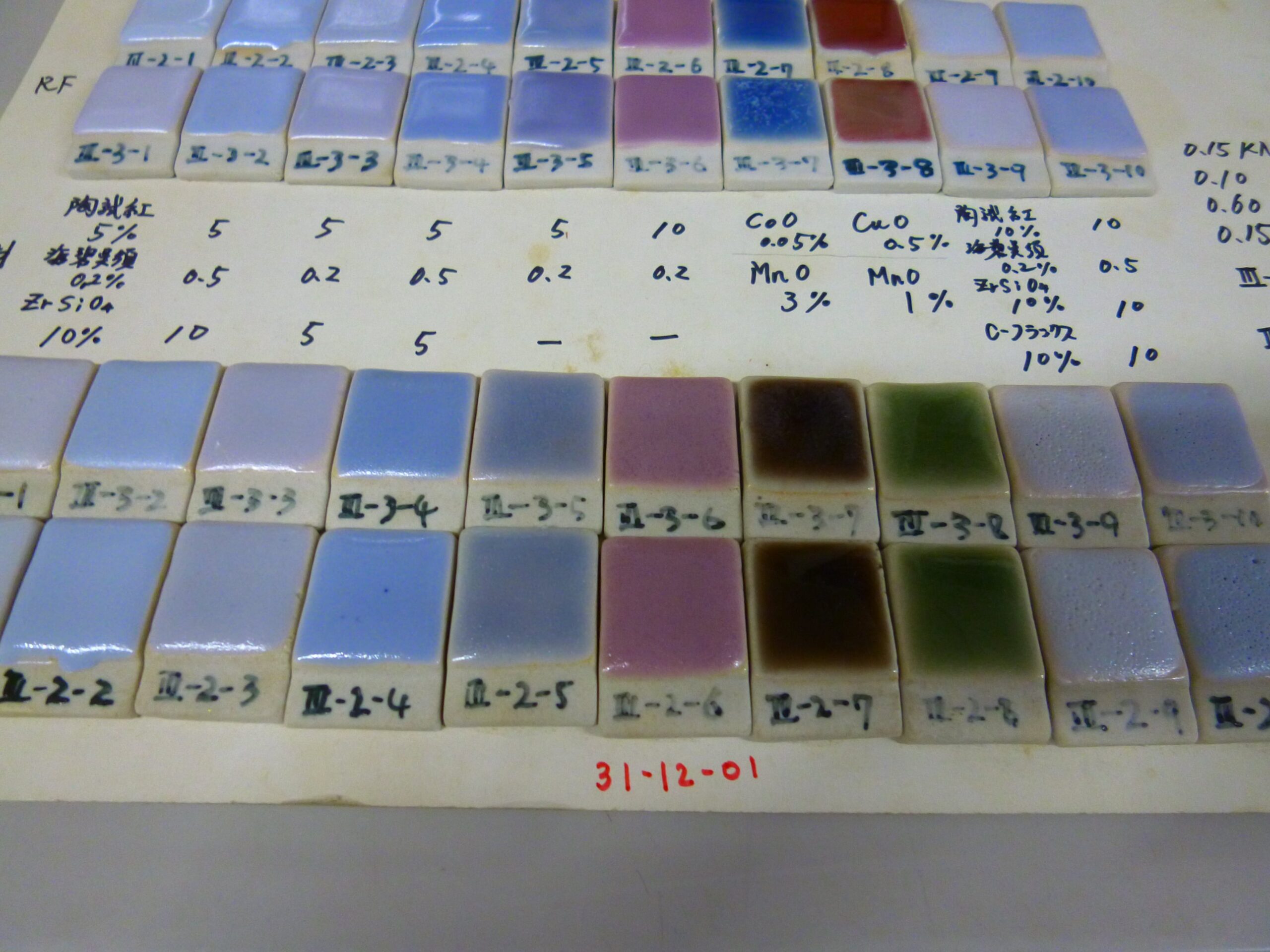

焼き物の色を決める釉薬。釉薬自体は釉薬を製造販売されている会社さから購入するものですが、思い通りの色を発色させるためには、複雑な配合を行わなくてはなりません。そのためこちらの釉薬ライブラリーにて配合のヒントを探しに来られる方も多いのです。まずは釉薬を使って焼いた色のサンプルが肉眼で確認できる場所へ。

釉薬ライブラリーパンフレットを頂き、使い方の説明を受けます。自分の欲しい色が見つかるかドキドキしますね。番号で対応した引き出しを開けるとファイルがあって、そこをめくっていくと最後にたどり着けます。まるで辞書のような使い方。PC検索もできますが、PCの検索よりアナログ検索の方が沢山ストックがあります。PCの画面は、撮影不可です。PC検索は元素記号以外にも複数の検索の仕方があって、そちらの検索も併用して試してみて下さい。PC画面上の色はどうしても肉眼で見る色とのズレは感じるかなと感じました。

要所要所いたるところに化学のワードが

まずファイルを探して引き抜いて

自分の欲しい情報を探します。

このデータを誰がどう使うの?

作家さんたちが遠方からはるばるこちらまで来られるそうですよ。勿論メーカーさん等も利用される場所。こちらで検索したデータをもとに、今度は利用者で釉薬の調合をして試行錯誤。こちらはあくまでデータ検索をして配合の比率のヒントを探る場、ここで皆さんが調合をするという訳ではないのです。そこから自分の出したい色を上手く出せるかの作業が大変。釉薬を売っている会社さんの配合も秘密のベールに包まれていることが多いようで、釉薬ライブラリーを上手く使って理想の色に近づける近道に…。ただ、釉薬ライブラリーを参考にしたからといって、全く同じ色になるかといわれれば、必ずしもそうとも言いきれないようで、素地によっても発色の仕方は違うとのこと。

タイルについた色サンプルの数々は綺麗です。

釉薬ライブラリーでは実際にファイルの中にある色サンプルが豊富に見られるので、より具体的なイメージが湧きやすいです。似ているけどほんの少し違う色。色の調整・発色に悩まれている方は、是非訪れてみて下さい。化学の記号が羅列してあり、最初は混乱しましたが、慣れてくると学生時代の記憶がおぼろげながら蘇ってきました。化学を高校で3年間ずっと勉強しておいてよかった。

研究所の中で教わった話もそうですが、研究員さんに参考書になるような書物の名前もいくつか教わり、今から読むのが楽しみです。今後も少しずつ知識を増やしていきたいと思います。色の神秘や色の秘密にロマンがありました。最後になりましたが、小稲様加藤様、お忙しい所貴重なお時間を割いて頂きありがとうございました。

INFORMATION

店名:

岐阜県セラミックス研究所

住所:

〒507-0811 岐阜県多治見市星ヶ台3丁目11番地

電話番号:

0572-22-5381

営業時間:

平日は8時30分から17時15分まで

定休日:

土日・祝日・年末年始は休み

※記事内の情報は記事執筆時点のものです。正確な情報とは異なる可能性がございますので、最新の情報は直接店舗にお問い合わせください。